信楽伝統産業会館 Traditional Craft Center of Shigaraki

信楽焼ミュージアム Shigaraki Pottery Museum

信楽探索の出発点

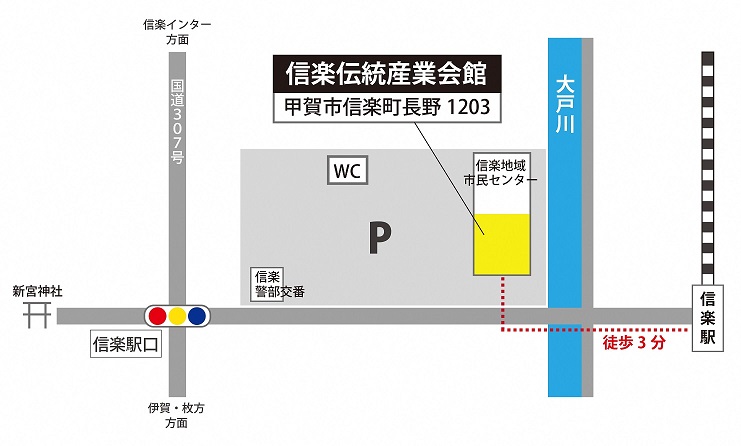

信楽焼は昭和50年、国により伝統的工芸品に指定され、昭和52年、信楽伝統産業会館が開設されました。しかし当初の建物が古くなったため、令和2年、信楽高原鐵道の信楽駅の近くに移転・新築されました。広い駐車場があり、観光案内所も併設されています。信楽探索の出発点としてご活用ください。

Starting point for Shigaraki tour

Shigaraki pottery was designated as a traditional craft by the Japanese government in 1975. In 1977, The Traditional Craft Center of Shigaraki was established. However, since the original building became old, in 2020, it was relocated near the Shigaraki Station on the Shigaraki Kogen Railway.

The new center has a large parking lot and a tourist information office. Please use the center as a starting point for Shigaraki tour.

開館時間:午前9時から午後5時

休館日:毎週木曜日(木曜日が祝日の場合は開館し、翌日が休館) 年末年始

入館料:無料

Opening hours:9 AM to 5 PM

Closed days:Every Thursday. If Thursday is a holiday, it will be open and closed the following day.

New year holiday season.

Admission:Free

Traditional Craft Center of Shigaraki

Shigaraki Pottery Museum

1203 Nagano, Shigaraki, Koka, Shiga, Japan 529/1851

Tel. +81 748 82 2345

Fax. +81 748 82 2551

http://www.city.koka.lg.jp/shigarakiyaki/

瀬戸・常滑・越前・丹波・備前とともに、信楽は日本六古窯(にほんろっこよう)の一つに数えられています。

Along with Seto, Tokoname, Echizen, Tanba and Bizen, Shigaraki is one of the six ancient pottery production areas in Japan.