生活困難者などが社会福祉法人などの提供する介護サービスを受けるときの負担を軽減する制度です。

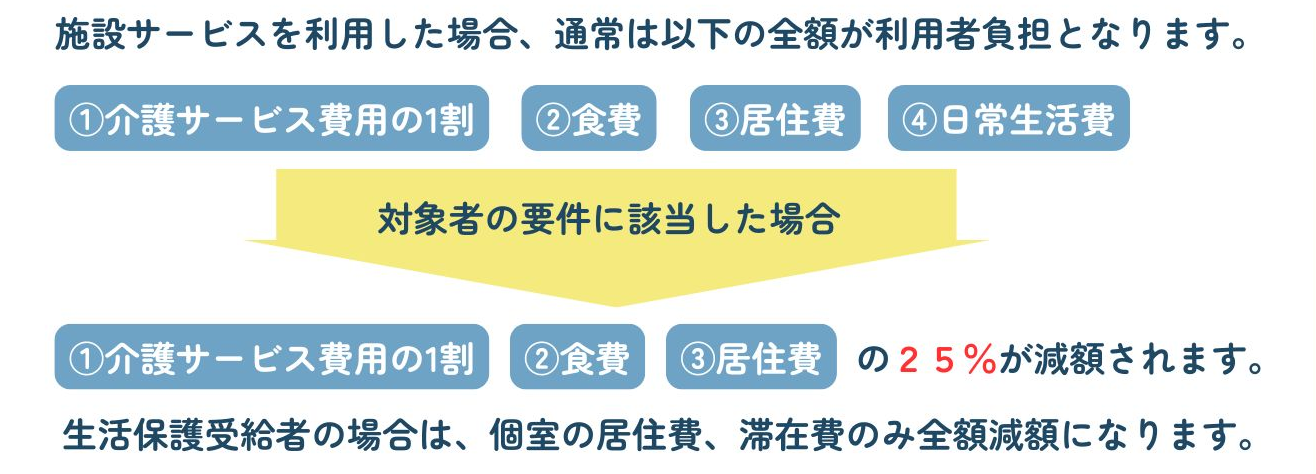

社会福祉法人が提供する施設サービスを利用した場合の

- 介護サービス費用の自己負担額(1割・2割・3割)

- 食費

- 居住費(滞在費)

の25%が減額されます。(生活保護受給者の場合は、居住費・滞在費のみ全額減額となります。)

この制度を利用するためには、申請が必要です。

対象者の要件

- 生活保護受給者で介護保険施設の個室等へ入所(ショートステイの滞在を含む)の方

- 市民税世帯非課税者であって、次の1~5の要件の全てを満たす方

- 年間収入が単身世帯で150万円以下(世帯員が1人増えるごとに、上限+50万円)であること

※年間収入とは、給与・年金・農業所得・配当金等所得税法上の収入のほか、遺族年金や障害年金、恩給等、仕送りを含む全ての収入をいいます。

- 預貯金等の額が単身世帯で350万円以下(世帯員が1人増えるごとに上限+100万円)であること

※預貯金とは、金融機関に預けている貯金(普通・定期・定額貯金等)、有価証券のことをいいます。

- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと

※資産とは、例えばマンションやアパートを所有している場合や、所有している土地が区画整理事業区域内の土地である場合などになります。

- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと

※税法上の扶養控除対象親族となっていないこと、医療保険(国民健康保険・後期高齢者医療保険を除く)の扶養親族になっていないこと

- 介護保険料を滞納していないこと

対象となる介護サービス

| サービス名 |

介護サービス費用の

利用者負担額

|

居住費

(滞在費、宿泊費)

|

食費 |

負担限度額

認定証

|

| 通所介護(デイサービス)、地域密着型通所介護 |

〇 |

- |

〇 |

- |

| 訪問介護(ホームヘルプサービス) |

〇 |

- |

- |

- |

| 認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護 |

〇 |

- |

〇 |

- |

| (介護予防)短期入所生活介護(ショートステイ)※ |

〇 |

〇 |

〇 |

要 |

| (介護予防)小規模多機能型居宅介護 |

〇 |

〇 |

〇 |

- |

| 看護小規模多機能型居宅介護 |

〇 |

〇 |

〇 |

- |

| 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)※ |

〇 |

〇 |

〇 |

要 |

| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ※ |

〇 |

〇 |

〇

|

要 |

| 第一号訪問事業(総合事業 訪問型(従前相当)) |

〇 |

- |

- |

- |

| 第一号通所事業(総合事業 通所型(従前相当)) |

〇 |

- |

〇 |

- |

| 夜間対応型訪問介護 |

〇 |

- |

- |

- |

| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |

〇 |

- |

- |

- |

※介護保険負担限度額認定証の交付をうけていないと、この制度の対象とならないサービスがありますのでご留意ください。

甲賀市内で制度が利用できる社会福祉法人と施設(令和6年11月1日現在)

| 社会福祉法人天地会 |

特別養護老人ホーム 兆生園 兆生園ショートステイ |

| 社会福祉法人甲賀市社会福祉協議会 |

甲賀市社協ヘルパーステーションみなくち 甲賀市社協ヘルパーステーションしがらき

甲賀市社協ヘルパーステーションこうか 甲賀市社協ヘルパーステーションつちやま

デイサービスセンターすこやか荘

|

| 社会福祉法人湖東会 |

甲賀市デイサービスセンター |

| 社会福祉法人あいの土山福祉会 |

デイサービスセンター エーデル土山 特別養護老人ホーム エーデル土山

ショートステイサービスセンター エーデル土山

ショートステイサービスセンター リトルブック 地域密着型特別養護老人ホーム リトルブック

|

| 社会福祉法人甲賀会 |

甲賀荘デイサービスセンター 特別養護老人ホーム 甲賀荘

甲賀荘短期入所生活介護事業所

|

| 社会福祉法人甲南会 |

せせらぎ苑デイサービスセンター せせらぎ苑訪問介護サービス

せせらぎ苑ショートステイ 特別養護老人ホーム せせらぎ苑

|

| 社会福祉法人信楽福祉会 |

信楽荘デイサービスセンター 特別養護老人ホーム 信楽荘

信楽荘ショートステイサービス

|

| 社会福祉法人近江和順会 |

はとがひらデイサービスセンター 特別養護老人ホーム レーベンはとがひら

はとがひらショートステイ

|

| 社会福祉法人洗心福祉会 |

通所介護センター甲賀シルバーケア豊壽園 特別養護老人ホーム 甲賀シルバーケア豊壽園

短期入所生活介護センター甲賀シルバーケア豊壽園

訪問介護ステーション甲賀シルバーケア豊壽園

|

| 社会福祉法人湖青福祉会 |

社会福祉法人湖青福祉会 かふかの里デイサービスセンター |

| 社会福祉法人近江ちいろば会 |

デイサービスセンターみなくちみんなの家 ライフサポートみなくちみんなの家 |

申請に必要なもの

(1)社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書

記入例を参照し、申請書にご記入ください。

・住民登録上の同一世帯員がいる場合には、「世帯員」の欄にすべての世帯員を記入してください。

・押印箇所がありますのでご留意ください。

(2)通帳の写し(1~5) ★世帯員全員分の提出が必要です。

1.口座名義人が誰かわかるページ

2.令和6年年1月1日~令和6年年12月31日の間の振り込みが確認できるページ

3.最新の残高が分かるページ(直近の預貯金額を確認するため、通帳記帳をした上でお持ちください。)

4.直近の年金支給がわかるページ

5.積立・定期などの金額が分かるページ ※利用がない場合も白紙のページを提出してください。

(3)預貯金証書の写し(定期、定額等) ※白紙の場合についても提出をお願いします。

(4)有価証券の写し

(5)固定資産税課税通知書(令和7年度)の写し

日常生活に供する資産(自宅)以外に保有する資産がある場合のみ提出が必要です。例)マンションやアパートを所有し収入を得ている場合や、区画整理事業区域内の土地を有している場合などの場合はその資産が確認できる書類の提出が必要です。

(6)医療保険証のコピー(74歳以下の方のみ)